猫に多い病気の治療費

驚愕の治療費総額

猫に多い病気は体質や遺伝なども関係してきますが、普段食べているものである程度防ぐことができます。

『バランスの良い食生活』が健康に良いと言うのは、人も猫も同じです。

猫の健康を考え作られたフードは、スーパーやホームセンターで売られている安価なものに比べると確かに高いです。

しかし猫が病気になってしまうと、医療費もそれなりにかかりますし、動物病院に連れて行くのも大変です。それ以前に、猫がかわいそうですよね…。

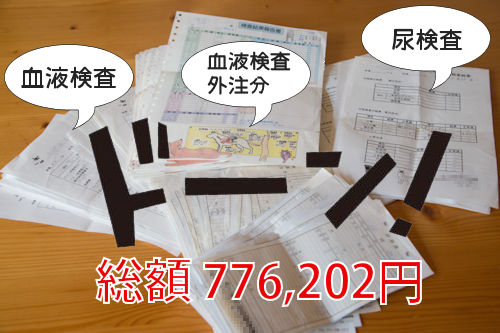

これは以前いた猫が約2年間、動物病院へ通ったときの明細や検査結果です。

今回初めてトータルを計算してみました。

総額 776.202円 (O_o)WAO!!!

残っていた明細書だけでこの金額です。

生後45日から19歳まで一緒に過ごして、病院へ通ったのは17歳になってからという健康な猫ちゃんでした。これがもし、小さい頃から病院通いをしていたら…考えただけでも恐ろしいですね。

と言うわけで、地域や病院によって治療費に差はありますが、我が家の猫の治療費を一例として紹介しますね。

病気はイヤ!健康を考えたキャットフードランキング

病気はイヤ!健康を考えたキャットフードランキング

尿路結石症 ストルバイト結晶の治療費

- おしっこが濃い ⇒ 臭いがきつくなる

- トイレに行く回数が増える ⇒ 1回にする量が少ない

- 血尿が出る

- トイレに行っても出ない

- トイレ以外で用を足す

- 自然と流れ出てくることがある

- 尿検査(圧迫排尿またはカテーテル採尿)

- 飲み薬

- 治療食

- 初診料 1,000円

- 再診料 500円

- 尿検査 1,600円

- 圧迫排尿 300円

- カテーテール採尿 1,200円

- 投薬料 300円

- 内服薬 約1,000円(ストルバイト結晶を溶かす薬 1週間分)

- 内服薬 約1,000円(抗生物質)

- 治療食 500g 1,600円

尿をみないことには診断できないので、まずは採尿します。

圧迫排尿は、膀胱を圧迫して尿をだす方法です。

膀胱内の尿量が少ない場合、猫が緊張して固くなっている場合など膀胱を圧迫しても尿が出ないことがあります。そのような場合は、カテーテルを入れ採尿します。

尿検査では、ストルバイト結晶の有無、pH、潜血の有無のほか、細菌、ブドウ糖、ケトン体など、ほかの病気がないかもみるため幾つかの項目をチェックします。そのほか、体重・体温・心音は毎回です。

2回目以降、猫の状態が良ければ尿を持って行くだけでOKという病院もあります。

自宅で尿がとれた場合は、それを持って行っても良いです。

自宅での採尿は、猫が自然に出したものを持って行くことになります。

尿検査の結果次第で、あとから猫を連れて行くといった形ですね。

もちろん問題なければ、あとから猫を連れて行く必要はありません。

初回は、再診料ではなく初診料がかかります。抗生物質は検査結果によりけりです。

場合によっては、上記のほかにエコーやレントゲンで尿結石の有無を調べることもあります。

ちなみにレントゲンやエコーは2,000円程度かかります。

そのほか爪が伸びていて、さらに猫が暴れる場合は爪を切ることもあり、爪切りは500円ほどです。

我が家の場合は、初回7,000円ほどでした。

この後の扱いは猫の状態や病院によって異なると思いますが、1週間後に2回目、2週間後に3回目、2週間後に4回目で合計4回通いました。

2回目は4,000円程度、3回目は2,500円ほどかかり、4回目はなぜかオマケしてくれて無料だったので合計約13,500円でした。

ストルバイト結晶は、猫の治療費のなかでは安い部類です。

1回でこの合計以上かかるのはザラです。

治療費として安い部類とは言え、繰り返しなりやすいのがストルバイト結晶の厄介なところですね。

そのため、療法食を続けることになります。

女の子も注意!

よくオス猫がなりやすいと言いますが、なるのはメスも同じです。

メスは尿道が太く短いので、オスに比べるとストルバイト結晶でつまりにくいというだけです。

尿がアルカリ性になると、結晶ができはじめるのはオスもメスも同じなんです。

メスだからといって安心しないでくださいね。

ちなみにオスの尿道は直径2mmほどです。

なかには1mmあるかないか…という子もいるそうですよ。

去勢していないオスは縄張りを示すためにスプレーと呼ばれる尿をピッっとかける行動をします。

そのため尿がよく飛ぶように尿道は出口に向かって細い作りのため結晶が詰まりやすいのです。

病気はイヤ!健康を考えたキャットフードランキング

病気はイヤ!健康を考えたキャットフードランキング

膀胱炎の場合

- トイレに行く回数が増える

- トイレに行っても出ない

- たびたび陰部を舐める

- トイレ以外で用を足す

- 血尿が出る

- 尿検査(圧迫排尿またはカテーテル採尿)

- 飲み薬または注射

- 初診料 1,000円

- 再診料 500円

- 尿検査 1,600円

- 尿検査 1,900円 ※外注

- 圧迫排尿 300円

- カテーテール採尿 1,100円

- 投薬料 300円

- 内服薬 1,000円程度

尿検査がメインで、あとは自宅で抗生物質を飲ませます。

症状が落ち着けばそれで終わりにする場合、猫の状態や獣医さんの考え方によっては再度尿検査をして完治しているか確認する場合があります。

1回で済めば5,000円程度です。

抗生物質にもいろいろな種類があり、細菌によって薬が違ってきますので若干薬代は異なります。

病院での尿検査は調べられる項目が限られています。

原因不明の膀胱炎もありますが、なかなか膀胱炎が良くならない場合は、他に細菌がいないか外注で尿検査を行うこともあります。

うちの子の場合、なかなか良くならず5回ほど通いました。

外注での尿検査もしたので、全部で2万円ほどかかっています。

細菌が出なくなっても、頻尿がおさまらないのでエコー検査をしたら、膀胱に腫瘍ができてました。

薬を飲ませるのが難しい場合

抗生物質には、とっても苦いもあれば、あまり味を感じないものもあります。

ものすごく苦い薬は、上手に飲ませなければ猫が泡をふきます。

失敗しそうなときは、薬をオブラートに包んで、水やスープタイプのフードに浸します。

するとオブラートがゼリー状になるのでツルンと入っていきやすくなりますよ。

粉にも錠剤にも使える方法です。

少し苦い程度の薬は、少量のアイスクリームに混ぜると苦みが感じにくくなります。

これは息子が幼い頃、小児科の看護師さんに教えてもらいました。

猫の病状にもよりますが、少量のアイスクリームを食べるよりも薬を飲んだ方が良いという場合はこうした方法もあります。まずは獣医さんに相談してくださいね。

効果が2週間程度持続する抗生物質の注射もあります。

ただ注射は、効果のある細菌とあまり効果のない細菌がありますので、必ずしも使えるとは限りません。

どうしても薬を飲ませるのが難しい場合は、獣医さんに相談してみましょう。

この注射は、2,000円ほどです。

薬を少量の水で溶いて針のない注射器みたいなシリンジで飲ませる方法もあります。

これは苦くない薬限定ですね。

シリンジは、薬と一緒に病院でもらえます。

私は毎回、薬の味を獣医さんに尋ねますが、獣医さんも味を知らない薬が多々あります。新しい薬を処方してもらったときは、1個多く出してもらい自分で味を確認してから投薬方法を決めています。

今では「味見用もってく?」と何も言わなくてもきかれます(笑)

病気はイヤ!健康を考えたキャットフードランキング

病気はイヤ!健康を考えたキャットフードランキング

腎臓病の治療費

- トイレに行く回数が増える

- 水を多く飲むようになる

- 嘔吐

- 食欲不振

- 血液検査

- 尿検査

- エコー(必ずではない)

- 飲み薬

- 治療食

- 皮下輸液(対症療法)

- 初診料 1,000円

- 再診料 500円

- 血液検査 2,500円~

- 尿検査 1,600円

- 圧迫排尿 300円

- カテーテール採尿 1,100円

- 投薬料 300円

- 内服薬 フォルテコール錠 尿たんぱくの漏出抑制 ネフガード

- 皮下輸液 2,800円~

- 増血剤 4,950円 ※貧血がある場合のみ

血液検査料が2,500円~となっているのは、調べる項目による違いです。

貧血が起これば、赤血球も調べるようになりますから、検査項目が増え検査料が高くなります。

皮下輸液もビタミンやほかの吐き気を抑える薬などを追加すると料金が上がります。

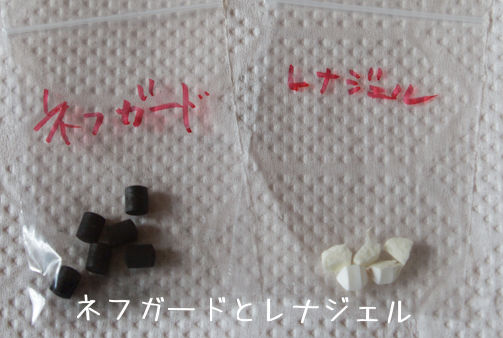

猫の腎不全用の内服薬と言えば、フォルテコール錠とレナジェル。

そしてサプリメントでネフガードという組み合わせが多いのではないでしょうか。

ネフガードはサプリメント扱いですが、医薬品ではコバルジンがあります。

これらは、ネットの通販でも購入できます。

※うちの猫が治療をしていたのは2013年なのでこの薬でしたが、2014年に新しくセミントラという新薬も出ています。

フォルテコール錠

尿たんぱくの漏出を抑制する薬です。

ビーフ味とミルク味があり、獣医さんの話によるとそのままドライフードと一緒に食べる猫もいるようです。

ネフガード・コバルジン

どちらも球形吸着炭で、簡単に言うと本来腎臓で処理吸する窒素を吸着させ、腎臓に負担をかけないようにするものです。

そのため、ほかの薬と一緒には飲ませられません。

レナジェル

食べ物に含まれるリンを吸収するリン吸着剤。

症状が進んでくると、皮下輸液をするようになります。

腎臓で処理する成分を薄めたり脱水状態を改善する目的で行われます。

週に一度くらいならまだ良いのですが、病状が進んでいくと回数も増えます。

獣医さんの考え方や猫の状態によって、自宅で皮下輸液をする場合もあります。

自宅で皮下輸液をすると病院の半分程度の金額にはなりますが、長期戦になるのでそれなりに医療費がかかります。

輸液や翼状針などは動物病院での購入になりますが、シリンジはネットでも購入できます。

また、自宅での皮下輸液に切り替えても、定期的な検査は必要です。

輸液が多すぎても少なすぎても腎臓に負担がかかるため、病状に合わせて量を決めなければなりません。

我が家の場合、大半が腎臓の治療にかかった金額です。

65万円弱でしょうかね…

自宅で皮下輸液もしたのですがこの金額です。^^;

ちなみに腎臓に腫瘍ができ機能している部分が減り腎不全と同じ治療をしていました。

18歳と高齢だったため腫瘍自体の治療はせず、楽に過ごせるようにといった対症療法でした。

治療期間は、18歳から19歳のおよそ1年で、ラスト2か月で20万円ほどかかってます。

1回行くたびに1~2万かかかってました。

いずれにしても、腎不全は治療費がかかります。

猫の寿命=腎臓の寿命と言われるほどで、高齢になれば腎臓が悪くなる率も高くなり、ニャンゲル係数がガッツリ上がります。

20歳近くになれば、仕方がないな…と言う面もありますが、若いうちからそうなっては大変です。

腎不全は、低タンパクの療養食になりますが、タンパク質は猫にとって大事な栄養素でもあります。

- 年齢にあった良質なフード

- いつでも新鮮なお水を飲める環境

- 清潔なトイレ

- 人間の食べる味付けしてあるものは与えない

これらを守って、いつまでも健康でいられるようにしましょう。

病気はイヤ!健康を考えたキャットフードランキング

病気はイヤ!健康を考えたキャットフードランキング

糖尿病の治療費

- トイレに行く回数が増える

- 水を多く飲むようになる

- 嘔吐

- 食欲不振

- 食べるのに痩せてきた

- 踵をつけて歩く

- 血液検査

- 尿検査

- インスリン注射または血糖降下剤

- 治療食

- 初診料 1,000円

- 再診料 500円

- 血液検査 1,500円~

- 血液検査 1,600円~【外注】

- 尿検査 1,600円

- 圧迫排尿 300円

- カテーテール採尿 1,100円

- インスリン 9,000円

- 注射器 60円 / 1本

糖尿病も腎不全や膀胱炎のように、多飲多尿が飼い主が見てわかる症状です。

つまり猫の病気に気づくには、猫の様子をしっかり観察することが大事になります。

血液検査

猫は興奮しただけでも血糖値が上がるため、動物病院で血液検査をすると、血糖値が高めになることも少なくありません。

そのため、血液検査では血糖値のほかに糖化アルブミンの数値を見ます。

これで過去2~3週間のおおよその血糖値がわかります。

この検査は外注になることが多く、別途検査料が必要で1,600円(税別)かかりました。

※病院によって料金は異なります。

尿検査

尿検査では主にケトン体の有無をみます。

ケトン体は、脂肪をエネルギーに使った際に出る物質です。

食欲不振で食べられない場合や、インスリンが不足して食べてもブドウ糖をエネルギーに変換できない場合に現れます。

一般的にインスリンを使用する場合、数日入院をし数時間おきに血液検査で血糖値を確認し、インスリンの投与量を決めていきます。

猫の状態や動物病院に近いなど、様々な事情によっては入院ではなく通院で行うこともあります。

症状により朝夕2回、朝のみ1回の注射になります。

インスリンは、10ml入りが1本9,000円、注射器は1本60円ほど。

一度、インスリンを購入すればあとは1日60円~120円ほどと、定期的な検査で済みます。

この注射器は、作りが雑です。^^;

針が曲がって付いていたり、目盛の印刷がずれていたりすることも…。

昔はネット通販で買えたようですが、現在針の付いた注射器は購入できません。

うちの子は、この小さい注射器の目盛ひとつ分(1単位)を1日1回だったので、インスリンはほとんど減りませんでしたが、1日2回で8~10単位という子もいますから、かかる医療費には幅があります。

猫の糖尿病には、一過性のものと潜在性、急性のものがあります。

我が家の猫の場合、3か月ほどインスリン注射をしたら治まったので、一過性だったのかな?と思います。

月に3~5万円かかる場合が多いようです。

うちの子の場合は月に3万~3,5000円ほどかかっていました。

注射器は月に1,800円ほどでしたので、主に検査料金です。

3か月でトータル10万円ほどです。

初期に入院でインスリンの量を決める場合は、入院費がプラスされます。

うちの猫ちゃんの場合は、通院で行ったので入院費はかかりませんでしたが、最初の数日は朝晩2回行ったりしたので、入院と似たり寄ったりではないかと思います。

病気はイヤ!健康を考えたキャットフードランキング

病気はイヤ!健康を考えたキャットフードランキング

自宅での採尿方法

この写真の黒いトレイは野菜が入っていた物で、それ以外は病院でもらいました。

病院からもらった物は、尿を保存するためのものなので、なければジップロックみたいな密閉できる容器に入れても大丈夫です。

棒の先に白いものが付いているのはウロキャッチャーといいます。

白い部分が硬いスポンジなので、ここに尿をしみこませて病院へ持って行きます。

透明の容器も尿を入れる入れ物なので、どちらかを使うことになります。

そして大事なのがトレイです。

猫のおしっこを受けとめられればトレイでなくても良いのですが、大きいと使いづらいので小さなサイズのトレイがおすすめ。

ワンちゃんの場合は、ペットシーツの裏側などを利用するようですが、猫の場合はちょっと難しいです。

猫がトイレに入ったら、トレイを持って待機です!

出始めたら、トイレの砂と猫のお尻の隙間にサッと入れます。

尿が出始めたらがポイントです。

出る前にトレイを差し込むと、猫が場所をズラしてしまったりトイレから出て行ってしまいます。

いやがる子は無理をせず、病院で採尿してもらいましょう。

すぐに病院へ持って行ける場合は良いのですが、そうでない場合は冷蔵庫で保管します。

6時間以内の尿が望ましいです。

病気はイヤ!健康を考えたキャットフードランキング

病気はイヤ!健康を考えたキャットフードランキング